出于对

网络虚拟菜园令广大网民们乐此不疲,为了更好、更专业地“种菜”,当下甚至兴起了一种新的网络商业模式--花钱雇人“种菜”:没有时间看管“菜园”或不愿早起“偷菜”的网民们可以通过购买服务的方式,“雇用”别人替自己打理“虚拟菜园”.

鲜为人知的是,现实版的“雇人种菜”也在各地悄然兴起,真实的土地、真实的“地主”“长工”和新鲜可食的

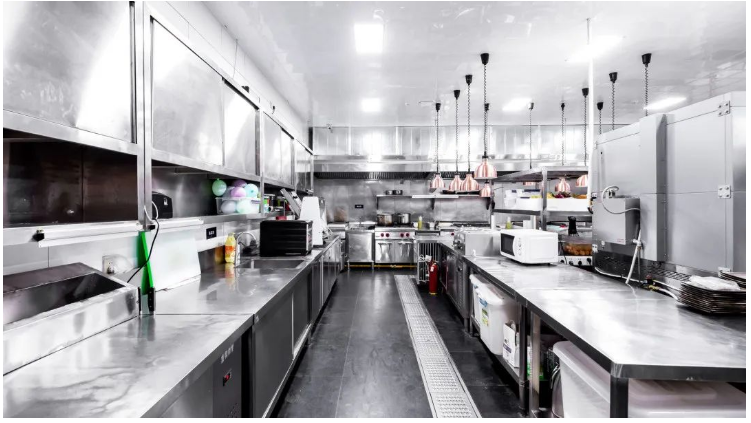

《**财经日报》记者调查了解到,租一块地,雇上一些农民为本单位、本企业、个人或自发性的组织种植蔬菜、养殖家禽,在国内许多地区已经不是个别现象。出于对食品安全现状的忧虑,部分省级机关单位、大型国企、民营企业、上市公司、金融机构或个人自发组织在城郊租上大小不等的土地,形成自供或**食品基地。

这种有组织、有计划、有管理的自供方式,与娱乐和省钱无关,而是以冷冰冰的、用脚投票的方式,表达对食品安全的深度忧虑。

仿佛又回到了自给自足的小农经济时代,规模化、产业化不再是社会分工的价值取向,社会群体之间的不信任造成的畸高的交易成本,*终伤害的远不只产业本身。

现实版“雇人种菜”

中国政法大学何兵教授的博客里,一篇“国家机关自建农场”的博文被广泛跟帖和转载。文中提到何教授所到的几个省级国家机关,均有自己的生产基地。

去年在西部某省机关食堂吃饭,陪同人员对他说:“我们的饭菜你放心吃,都是绿色食品。我们在农村租了几十亩地,雇农民种植,没有化肥,没有农药。”

今年的两会,全国人大代表、武汉市文联主席池莉呼吁政府管理好食品安全。她同时告诉媒体,自己种菜已经三年了,她的菜园不施化肥,只用榨的豆饼和菜饼做肥料,味道与市场上购买的蔬菜完全不同。

本报广泛调查了解到,“自供”蔬菜的除池莉这样的个人、何兵博文里的政府机关,还有大型国企、有实力的民企、金融机构以及一些自发的个人组织,这一模式还因口口相传和易于模仿,正在不同省、市、县及不同性质的机构和组织间广泛地复制。

中石化中部某省级公司已经有这样一个庞大的生产基地,为企业员工们供应副食品。而同处一城的该省电力公司正在效仿,后勤保障部门正在寻找一个足够大的生产基地,为企业员工们供菜。从该电力公司透露出来的消息是,要不惜成本做好这件涉及员工福利的大事。

与发达地区相比,中部这个省份是传统的鱼米之乡,工业污染相对较少。而在工业污染更为严重的广州,十年前已经出现了这种模式。在广州的祈福新村,一位企业家将未开发的三期房产用地租了下来,雇人种菜直供一、二期已经入住的居民,这位企业家因此收入颇丰。

一些单位或企业的领导和老板,从提高员工福利的角度出发,安排专人管理食品自供事务。广州的易方达基金管理公司,即为员工考虑得特别周到。他们在广州郊区租种的菜地,用的是自己公司采购的种子和化肥,以确保非转基因和较少的工业污染。除了供应员工食堂外,吃不完的菜,员工还可以购买回家。

对饮食颇为讲究的广州,从个人到企业再到机关单位都有类似现象。广州的一家房地产开发公司,由于老板对食品安全的特别关注,也租地雇人种菜供应本企业员工,节假日甚至将多余的菜作为礼品发给员工。

一家华东地区生产除草剂和杀虫剂的上市公司,也在东北租了大量土地,雇人种菜供员工食用。

员工人数不多的单位和企业,在忍受品种供应有限的情况之下做到数量上的自给自足并不太难,有时还略有富余。但一些大机构,由于管理资源有限,“地主家也没有余粮”,只能供应领导、招待贵宾。

同样的情况在北京和上海亦不少见。上海一家以金融、房地产为主的民营投资企业集团,在苏州开辟了400多亩地,接受部分会员客户的订单,以及供应公司高层日常用餐,在有限的资源条件下,这一福利还没有覆盖到普通员工。

在北京的中关村,20多个白领自发组织了购菜联盟,由北京郊区的一名农民负责帮他们种菜。一名联盟成员告诉记者,这样的自发性组织在全国已经有100多个。

如果说企业的这一行为显示出企业主对员工健康的关心、个人和自发组织的这一行为是迫于现实的无奈,那么政府机关单位也搞副食品自供,就显得有些刺眼。

本报记者从陕西省*高人民法院后勤中心处了解到,陕西省高院在离西安50公里的陕西高岭县租了30多亩地,雇了十几名农民帮该单位种菜已经有两年,省高院一名工作人员还告诉记者,这个生产基地供应的时令蔬菜目前已经供不应求。

而记者了解到,甚至一些省级机关的环保部门亦在其列。一个现象是,无论是个人、自发性组织还是企业、机关单位,都拒绝了记者的采访要求,“低调”是他们对待这一行为的共同态度。

房地产公司敏锐地抓住了这一商机。一个走南闯北的房地产企业老总还告诉记者,菜地或果园在一些楼盘还成了广受欢迎的促销手段。有些小产权房以管理用房的名义出售,同时搭售一片果园或几亩地,许多人用这个作为度假别墅,雇人打理果园或菜地。

北京的一个叫东方太阳城的楼盘,将几十亩地划成一份一份的数百等份,业主在买房时,同时还可以认领一份地,自我打理或雇人打理都可以。

食品安全的隐性担忧

就像渴了喝水、困了睡觉那样自然,刚刚脱离农业社会不久的中国人,联想到用这种*原始、*质朴的小农生产方式解决新工业时代难题,并不需要花太多脑筋。而且,农村大量闲置的土地、廉价的劳动力,也使得租地雇人种菜或养殖无需大费周折。

这些生产基地和农民,有的只提供蔬菜,有的养殖家禽,甚至还能自己做豆腐,但显然有限的土地和劳力不可能涵盖市面上所有的蔬菜、禽蛋品种。

双方的关系是松散和原始的。组织、个人与种地的农民和生产基地,大都是组织成员通过朋友、亲戚关系寻找到,并以松散和非契约化的形式确定的租种和雇用关系。

无论是雇用期限、菜品质量和服务、监管责任都没有明确的保障。当然,一些大型企业和机关单位,在获得更长期、更稳定和更放心的食品方面更有保障。

记者采访和暗访过程中发现,这一现象较为普遍地存在,原因在于社会群体之间的不信任加剧。这其中,既包括社会对食品生产者生产过程和方式的不信任,也包括生产者和终端消费者对流通环节的不信任,以及社会对监管层的不信任。

多利农庄董事长张同贵告诉本报记者,他萌生自己搞农庄的想法,缘于看到很多农民种两块地:一块地生产出来的蔬菜用来卖到市场上,一块则供应自家人食用。这样一种做法为人和社会所知,即便两者菜品质量区别不大,也难免对购买者产生一种不良的心理暗示。

鸡是45天长大的,猪是五个月长200斤的,菜原本40天一茬,现在25天一茬。化肥、农药残留,没有菜香味……仅凭直观和感性认识,加以常识判断,生产过程的安全就足以令人大打问号。

除生产环节外,更多的污染来源于流通环节。被媒体广为报道的毒豇豆、毒大米、硫磺生姜等,都是在流通环节不法菜贩所为。选择自己种菜或雇人种菜,“从菜园到厨房”,则大大减少了流通环节的人为安全风险和自然质量损耗。

一名企业的后勤管理人员告诉记者,市场上的蔬菜从农民菜地到老百姓的厨房,至少要走过五个流通环节,运送、转送过程中,保湿、降温条件差异较大,自然的质量损耗不可避免。更可怕的是,一些无良菜贩,用各种工业添加剂为食品保湿保鲜。

中间环节除质量安全不可控以外,利润盘剥也很厉害。以今年春节上海市场上的芹菜为例,农民手中出来的芹菜,3毛一斤,到了菜场,已经变成了3元一斤;蔬菜进超市,也有40%的加价。

谁为大众种菜?

监管不作为或难以作为,也是令社会用脚投票的原因之一。

一名企业自供生产基地的管理者对本报记者说,他曾与一些有机食品农庄联系供货,这些农庄几乎能供应所有市面上的蔬菜品种 ,而他在参观该农庄时却只看到了有限的几种蔬菜品种,“多出来的品种哪里来的?这难免令人心生狐疑。”

多利农庄总经理郭海告诉本报记者,有机食品认证存在两个问题,一是有机食品标准均为定性标准,这为认证的度量衡带来难度;二是有机认证的市场化运作,令认证变成了钱证交易。

中国农业大学教授何计国告诉记者,有些企业申请有机食品认证,然后对外出售有机标签,这种方式比较普遍和混乱,也造成了社会对有机食品的不信任。

但自供就能真正解决食品安全问题吗?

郭海告诉记者,生产有机食品,不仅仅是不打农药、不施化肥,还需要优质的土壤和水质条件,一般土壤需要三至五年的有机转换期,土壤和水质条件达标需要专业的技术人员来操作,而这种自供显然缺乏专业化和系统性的措施。

何计国认为,除此之外,自供并不能消除一些化学污染。比如按传统的耕种方式,以动物粪便来给蔬菜施肥,很有可能粪便中带有一些比化肥更复杂的成分,如传染病源,如重金属、抗生素等,美国即有此类报道。因此,只有专业的生产基地,通过高温以及分离处理动物粪便中的有害物质,而小规模的自供农场往往是达不到的。

复旦大学教授张晖明指出,这种自供现象根源于中国的**系统与大院经济,一些地方政府也想寻找稳定的基地以形成自己的**系统。

从经济学角度来解读,这一现象背离了社会分工越来越细化、越来越专业化的趋势。这表示我们这个社会“制度成本很高”.

何计国表示,食品安全问题本来就反映一个社会贫富分化、心理不平衡的问题,同时也是个人价值评价体系失衡,“钱越多越好,所以大家就比着去弄钱,于是有了食品安全问题”.

另外,一些机构搞自供,也是因为他们有钱这么做。“如果我们像加拿大那样,大家剩的钱都不多了”,食品安全和自供问题都能够很大程度上自动消失。

但要彻底解决食品安全和监管难题,何计国认为,需要整个社会的系统改造。“单看食品安全问题,特别来气。但看整个社会,建筑、服装等行业都造假泛滥。”

在一个资本自由流动的社会里,如果其他行业的质量监管体系没有改善,单单食品安全抓得特别紧,容易使资本流动不平衡,造成食品供应量不足,“就更麻烦了。”

(本报记者周芳对本文亦有贡献