在中国的商业版图里,宁波的存在感一直被严重低估。

这个毗邻东海的港口城市既非旅游胜地,也不是省会中枢,但港口吞吐量雄踞全球**,2020年GDP更是高达1.24万亿,在全国城市里排名第12,超过了合肥、郑州、青岛等网红城市。

籍贯宁波镇海的邵逸夫曾说过:“宁波人从小就立志做大事,而这大事就是经商。”所以宁波的冒险家特别多,这里既诞生了包玉刚、董浩云这种世界船王,也盛产涨停板敢死队和徐翔。

甚至中国人的服装品味,有那么一段时间也是被宁波人定义的。

改开初期,宁波作为沿海“三来一补”的桥头堡之一,迅速跃为中国纺织重镇,大批宁波籍企业家崛起于80-90年代,比如李如成的“雅戈尔”,郑永刚的“杉杉”和张江平的“太平鸟”。

这些宁波品牌的柜台在长达几十年里摆满了中国大城小县的无数商场,但随着消费浪潮的变向,这些牌子跟伴随它们成长的“70后”“80后”一样:人到中年,发福臃肿,步履蹒跚。

不同的企业家选择了不同的道路,比如太平鸟仍然在服装领域坚守,从商务男装转向休闲男装,然后又切换到女装。而杉杉股份则彻底放飞自我,先是进军稀土产业,随后试水整车业务,如今彻底远离服装行业,化身锂电材料冲浪者。

雅戈尔的李如成也大手一挥,确立了服装、地产、投资“三驾马车”战略。李如成不止一次表态:“通过投资房地产和金融证券所赚取的利润,是雅戈尔服装做30年也赚不到的。”

服装真的不行了吗?纺织会被扫进历史垃圾堆吗?给出不同答案的,仍然是一家来自宁波的企业:申洲国际。

152 0173 3840年,宁波北仑区政府为解决当地的就业问题,创办了申洲织造有限公司。两年后,时任上海针织二十厂副厂长马宝兴被引进到申洲织造,搞技术扶贫。1997年,马宝兴一家通过管理层收购的方式,获得了申洲国际的控制权。

在90年代服装品牌赚取时代红利时,申洲国际仍然在做苦逼的纺织制造。不过令人唏嘘的是,几十年之后这些宁波裁缝里活的*好的,就是一直老实搞服装代工的申洲国际。

站在Nike、Adidas和优衣库的身后,申洲国际自2005年登陆港股以来屡创奇迹,市值*高涨到了3000亿港元,一度是港股服装行业的带头大哥,直到2019年后才逐步被安踏赶超。

2020年,申洲国际成衣产能4.4亿件,营收230亿元,在全球同业上市公司里规模*大,而它的赚钱能力,更是让同行羡慕嫉妒恨――净赚了51亿,净利率高达22%,相比之下,一般服装代工厂的平均净利率仅为6%左右。

即便是毛利率高达50%的服装品牌,剔除掉庞大的渠道和品牌营销费用,实打实的赚钱能力也难与申洲国际匹敌。比如Nike的净利率“只有”12.8%,安踏为14.5%,李宁11.7%。

在很多行业,代工厂的盈利超过品牌已经不是秘密。做到这个程度的公司,用我们非常熟悉的一个词来形容,就是“卡脖子”。

比如卡脖届的带头大哥台积电,依靠Foundry模式牢牢卡住了先进制程的关键节点;而电子烟代工厂思摩尔国际,则利用电子烟上游集中下游分散的特点,在二级市场独领风骚。

当然,“代工”这个词在人们惯常的认知里是跟富士康划等号的。而纺织服装代工这门生意,基本处于产业链和鄙视链的双重底端,和它挂钩的词不是“腾笼换鸟”就是“产业转移”。

但就是在这样一个行业,却出现了一家千亿规模的代工厂。这个神话是怎么诞生的?

申洲国际开挂之旅的**个注脚,是优衣库的基本款帝国。

152 0173 3840年接手申洲之后,马宝兴决定切入中高端服装制造领域,当时的日本婴儿服装的利润高,但对质量的要求也更高,甲醛残留、面料质量、色牢度等等指标远超行业标准。当年申洲出产的一批衣服遇水就掉色,马宝兴立即选择烧毁,颇有张瑞敏砸冰箱的神韵。

1997年,当时名气还不够大的优衣库向申洲国际下了一个35万件的大单,但要求20天内完成。刚上任不久的“厂二代”马建荣果断拿下这笔订单并顺利交付,成功抱上了优衣库的大腿。

此后几年里,以优衣库、伊都锦、伊藤洋华堂等品牌为主,日本客户的订单大幅度增长,申洲的产值从1997年不到1亿元迅速增长到了2005年的25亿元。

2005年,申洲国际登陆港股,位列中国**大针织服装出口商。同一年,申洲国际做了一个也许是公司迄今*正确的决定:进军运动鞋服市场。

经过严苛的供应商考核,申洲国际逐步拿下了Nike、Adidas、Puma等头部品牌,从2005年到2009年,运动鞋服占收入比重从9%增长到42%,日本市场的收入占比则从 81%下降到 53%。

2008年前后,金融危机创造了服装代工业一轮供给侧改革,中小代工厂相继出局,反倒是运动市场由于北京奥运效应逆势增长。2012年起,申洲国际逐步形成了四大品牌(Nike、Adidas、优衣库、Puma)、四大市场(中国、欧洲、日本、美国)的稳定格局。

2012年还发生了一件事:Nike找到自己在台湾地区的老搭档丰泰,希望将拳头技术Flyknit飞线鞋面进行量产。丰泰买来了150台编织机试了试,但吃不准Flyknit的市场前景,考虑到连耐克对Flyknit的市场化也有疑虑,就放弃了这笔订单。

由于Flyknit这类面料技术需要专用设备,制成品也只能Nike的产品专用,对于代工厂来说,一旦产品在市场表现不好,意味着代工厂大部分设备投资都打了水漂,风险*大。

丰泰的退出让申洲国际趁机捡漏,大笔投入了近7亿人民币,陆续购入2000台设备,拿下了全部订单。

Flyknit的问世,被称作运动鞋历史性的技术升级。拿常见的球鞋来说,仅仅是鞋面就包括鞋舌、脚踝泡棉、后跟护片、鞋头、鞋胆饰洞等多个部分,这些部分通常由不同的帆布或皮质材料构成,需要分别生产再进行粘合、组装。而Flyknit能够编织出一个完整的鞋面,可以理解为把一双鞋变成了一双袜子。

依靠这项技术,Nike半年就赚了6.5亿美元。2012年至2016年,Flyknit鞋面订单在申洲国际营收中的占比从2%涨到了6%。

在Flyknit的助推下,申洲国际成功获得了Nike的优先供应权,业务能力也趁势上了一个新台阶。其营收从2005年上市之初的24.8亿,一路涨到了2020年230亿,年均复合增长率超过了16%。

而在制造业的很多环节上,规模就代表着壁垒。

一方面,作为四大品牌(Nike、Adidas、Puma、优衣库)的全球**大成衣供应商,申洲国际在一定程度上享有订单的优先权。今年上半年,优衣库销售低迷,但仍然优先保障了申洲国际的订单,申洲国际面向优衣库的销售不减反增。

另一方面,龙头可以依靠规模向上下游转嫁成本:今年上半年,棉花价格从15000元/吨上升到16000元/吨,但奈何申洲的采购数量太大,能够提早订货锁定价格,因而真正的采购价格每吨只增加了50元。全球海运涨价一箱难求,而申洲国际可以采用FOB离岸价交易模式,货运价格由品牌方承担。

在纪录片《穿衣革命》里,申洲国际的工人只需扫一下二维码,就能让AGV智能机器人将面料准确地送到铺布机旁。20台AGV可以节省40个搬运工,还能将准确率提高至****。

而在疫情期间,申洲国际不仅给近9万员工照常发放了工资,还将人均工资提高了17%,其宁波工厂的平均月工资为9000-10000元,与人们对服装代工厂惨绝人寰的刻板印象*不相称。

如果只单从公司角度复盘,显然无法清晰的解释申洲国际的崛起;但倘若从产业角度观察,就会发现:这其实又是一个“选择大于努力”的故事。

服装行业有三个大市场:快时尚、运动鞋服和奢侈品。对于背后的代工厂而言,是三套截然不同的工艺流派与发展逻辑。

1). 快时尚拼的是款式多、上新快、高周转,核心在于工厂的短期交付能力,反而不追求生产的质量与单个品类的生产规模。

以SHEIN为例,靠着强大的供应链管理系统,SEHIN管理着300多家核心成衣供应商、1000多家次级供应商,还有部分订单分散在广州番禹区“握手楼”里的小车间中。

一个年轻的女工***多可以给八个款式、上千件衣服“打边”,这种劳动强度在SHEIN的核心工厂中非常普遍。

2). 奢侈品和快时尚截然相反,靠的是工艺的繁复和供给的稀缺。

LV至今仍以传承1854年以来的传统手工艺为豪,爱马仕“平平无奇”的皮革表带要比Apple Watch贵得多,月薪2000人民币的厂妹**能缝几百件SHEIN,月薪3000美元的工匠**只能缝一条Gucci的袖子,大规模标准化的制造,反而是奢侈品的天敌。

有趣的是,当年大量奢侈品品牌将工厂迁往中国,除了低廉的人工成本,看重的另一个优势是工艺精湛。由于长期仿冒国际**,很多代工厂的仿品已经达到了以假乱真的程度。其中一些工厂就在这个过程中被品牌招安,成为其在中国的授权生产商[12]。

3). 运动鞋服和快时尚的区别在于,运动鞋服可以依靠功能性获取溢价,同时拉长产品的生命周期。因此,代工厂的核心价值在于高水平的研发、大规模的生产。

人们对时尚的追求各有不同,但对“柔软”、“透气”的理解却能做到求同存异。因此,无论是阿迪达斯的stan smith还是耐克的Air force 1,无论是探路者的冲锋衣还是lululemon的瑜伽裤,都是经久不衰的畅销大单品。而代工厂可以在这个过程中形成技术沉淀,获得议价权。

对于代工厂来说,制造工艺、快速周转、订单规模组成了一个不可能三角。选择在哪个市场做代工,往往决定了一家公司的命运。

快时尚代工的代表是成立于1970年的晶苑国际,其创始人罗乐风来自香港制衣业四大家族之一。在它的营收结构里,占比*高的产品类别依次是休闲服、牛仔服、贴身内衣、运动、毛衣,主要客户为优衣库、GAP、H&M。

2018年时,晶苑国际就有20个工厂、7万多名员工,每年成衣出货量3.5亿件,在产能规模上与申洲国际相差无几,但利润率常年徘徊在富士康水平。原因就在于,快时尚的“快”是品牌的蜜糖,却是代工厂的砒霜。

高周转的特点,导致代工厂单一款式的订单规模很小,很难实现大规模的标准化生产,也就难以实现技术沉淀,这两者导致代工厂在品牌面前没有任何议价权。因此,即便是将规模效应发挥到**的晶苑国际,也难逃有收入无利润的漩涡。

而奢侈品的代工厂这几年的命运更加坎坷:给Burberry和Gucci等品牌代工的鲁泰,2020年的营收大跌30%,净利润更惨,还不到1亿。

靠着毛纺业务、**代工起家的山东如意,近十年来陆续收购了日本男装集团RENOWN、法国轻奢集团SMCP,一度被称作是中国版LVMH,如今却深陷财务危机,买来的RENOWN也宣告破产。

奢侈品代工的困境在于,产品稀缺性的要求,导致生产规模的天花板非常低;工艺复杂性的要求,让标准化生产成为天方夜谭。既没有规模也没有标准化的工厂,算不算制造业都得打一个问号。

和快时尚与奢侈品相比,运动鞋服代工的优势就非常明显了:由于运动鞋服侧重功能性,产品生命周期长,意味着单品订单的规模非常大,代工厂有足够的空间摊薄工艺研发的成本。另一方面,运动品牌的市场格局*其稳定,代工厂也不用担心客户突然倒闭,导致研发投入打水漂。

更重要的是,在过去十年里,运动品牌是增长*快、市场集中度提升*快的细分市场。

2003年前后,申洲国际开始从休闲品类代工转向运动鞋服代工,同一时期,全球运动品牌进入洗牌阶段:2003年,Nike收购匡威;2005年,Adidas收购锐步,Top2的品牌格局确立。2006年,申洲国际获得Nike、Adidas及Puma三家客户的面料与成衣检测许可,专用厂房相继投入运行。

头部品牌集中的好处在于,品牌通常会提前制定3-5年的生产计划,申洲国际出钱建厂、买设备,形成一种以销定产的双向绑定关系。品牌享受了从设计研发到生产的一条龙服务,又能对竞争对手保密,代工厂拿到了铁饭碗,算是正宗的双赢。

2012年,申洲国际初步形成了以运动品牌为核心的产品矩阵,运动品类占比过半,前四大客户为Nike、Adidas、优衣库、Puma。时至今日,运动鞋服品类为其贡献了超7成的营收。

运动鞋服的产业链与消费电子领域的“苹果产业链”有一些相似:品牌对于供应商有着严格的准入考核,这个过程普遍需要一年时间。从合格供应商再到核心供应商,还要经过平均5至6年的考察。一旦成为核心供应商,也就意味着协同研发的双向绑定关系确立。

而过去几年运动鞋服市场的另一个趋势,是品牌为了缩减供应链管理成本,导致订单越来越向核心供应商集聚。以Nike为例,其服装产品供应商由 2013 年的430家缩减至2019年的329家,并且前五大供应商承接订单量占比接近一半。

目前,Nike和Adidas两大寡头市占率合计达到 27.6%,除了运动品牌整体增长快,头部品牌的增速也要高于市场整体的增速。这导致运动鞋服市场形成了一种有趣的“双边规模效应”:即品牌市场份额越大,代工厂的订单规模就越大;而代工厂做大规模,又能促使品牌精简供应商,增强头部的壁垒。

总结下来,快时尚赚的是高周转的钱,奢侈品赚的是稀缺性的钱,运动鞋服赚的是功能性的钱。而只有运动品牌,能给代工厂留下足够多的“高附加值空间”。

但这还是不能完全解释申洲国际的成功――卡住运动市场的身位,只能算踩准了行业的β;在一个富矿行业里找到自身的α,则要靠公司自身的努力。申洲国际的α,是一个叫做“面料”的东西。

无论是运动鞋服的功能性,还是运动品牌的溢价,或是代工厂的高毛利,核心都源自面料这个环节。

一件衣服从原材料到成衣,有一套由纺纱-坯布-面料-成衣这几个阶段组成的链条,优衣库创始人柳井正在其自传《一胜九败》里,就曾描述过早期摇粒绒衫的生产链条:原料来自日本供应商东丽,接着在印度尼西亚纺成丝,*后在中国完成纺织、染色和缝制。

在这个链条上,上游的纺纱和下游的成衣制造,都属于典型的劳动密集型产业。纺纱的问题是技术非常成熟、设备*端同质化,大家只能拼“人口红利”。比如2004年就登陆港股的天虹纺织,是国内*大的棉纺织品生产商之一,2020年营收195亿,净利润只有5.3亿。

成衣制造则是典型的劳动密集型产业,缝标签、钉扣子、贴口袋,主要都得靠工人踩缝纫机。这个环节的特点是标准化与高毛利无法兼得,规模和利润的天花板,总得撞上一个。

以奢侈品代工厂鲁泰为例,生产一件工序多达70多道、讲究版型和剪裁的衬衫,尽管毛利率可达30%,但也要为之付出更高的单位成本。鲁泰每100块钱的衬衫成本里,工人工资就占了35块,这还没算上动辄半年的培训时间。

相比奢侈品和快时尚,运动品牌产品差异化的核心往往在于面料的功能性,对设计和剪裁工艺反倒不那么强调。因此,各大品牌在面料这个环节,也都有自己的镇宅之宝:比如Nike的快速排汗专利技术Dri-FIT,Adidas的360度散热技术CLIMACOOL,lululemon的**弹性尼龙纤维Luon。

优衣库的**个高光时刻,就是在1998年打破美国的技术垄断,自研出摇粒绒,凭借不到3000日元的**低价,当年就卖出了850万件。

时值优衣库正在用SPA模式(Specialty retailer of Private label Apparel)改造供应链,核心是减少中间环节,缩短供应链长度,这需要与供应商的密切配合。优衣库直接组织了一支400人的团队,专门负责品质、生产进度管理及技术咨询,几乎常驻在工厂所在地,每周前往合作工厂探视及解决问题。

在这个过程中,申洲国际和优衣库无意间分享了彼此的成长红利。此后,优衣库又陆续推出了HEATTECH、AIRism等面料技术,背后几乎都有申洲国际的身影。靠着面料黑科技+低价基本款这个公式,伪装成快时尚的优衣库一路火了二十年。

优衣库的拳头科技AIRism,正是与申洲国际合作的产物。这款主打透气、吸湿、不起球的聚酯纤维面料,主要用作生产优衣库的内衣、防晒衣等产品。疫情期间,优衣库推出了AIRism可水洗口罩。靠着这款高科技口罩,申洲国际在2020年的其它针织品营收暴涨了9倍,来自口罩的销售高达14亿元。

换句话说,在纺纱-坯布-面料-成衣这个链条里,能够让代工厂形成技术壁垒、也是*赚钱的,只有面料这个环节。比如优衣库的主要面料供应商互太纺织,2020年净利润7.68亿,员工却只有5000人。相比之下,晶苑国际有7万多员工,净利润才勉强达到7亿。

每一家客户,申洲国际都有常驻的设计和研发团队,通过专用工厂在保证供货的同时,严格保护商业机密,这也是维系“双向绑定”关系的基础。

截至2020年末,申洲国际拥有累计专利536项,其中新材料面料专利有183项,设备工艺改造及制衣模板类的相关专利共353项。

除了面料研发上的优势,申洲国际的另一张**是“一体化生产”。

所谓一体化生产,有点类似于半导体产业的“垂直整合”,即将从面料生产到成衣制造的环节都攥在自己手里,能够协同管理生产全流程、灵活地安排生产。

一般而言,成衣制造厂要想开工,需要先去市场上“找布”,广州中大、苏州盛泽、绍兴柯桥,是中国三大知名的面辅料交易市场。但这些市场里的面料批发商只负责流通、不负责产能协同,上游纺织厂库存积压、下游成衣厂等米下锅,都是家常便饭。

按照行业惯例,从接单到产品上架往往需要三个月,但申洲国际的平均交货周期仅为45天,备料充足的情况下*快可15天交付。一方面节省了中间环节的物流及交易成本;另外,一旦成衣出现问题,也能避免面料厂和成衣厂互相甩锅的问题。

而对申洲国际来说,一体化生产的*大好处是加强了自身的议价能力――由于客户多与面料绑定,申洲国际能够将成本上升的压力转移给下游客户,并且拓宽自身的利润空间。

一体化生产虽香,但也不是谁都能做。主要原因有两点:

1). 服装的非标准化环节非常多,相比单一环节的生产,多环节一体化的经营管理难度指数级上升。同时,面料产能有严格的环保准入条件,配套的自来水厂、污水处理厂等设施的成本甚至超过了成衣车间[8],并不是所有公司都能承担如此庞大的资本开支。

早在1997年,申洲国际就敢于拿出3000万建设污水处理厂,还投资建立了自备热电厂,改进染色设备,并且建设了国内*大的中水回用系统。

2). 一体化生产的本质是一种利润获取的延申,其前提还是面料科技的研发投入,带来的单一款式足够规模的订单量。一旦失去了订单规模,反倒容易陷入非标准化的地狱。

2005年上市时,申洲国际融到的9亿港元全部用于设备升级改造,其中有1/4用于升级运动服装面料的研发技术,还扩建了一所6000平方米的面料实验室。这些研发投入的基础,都来自下游品牌稳定的订单量,能够摊薄代工厂的研发成本。

申洲国际的崛起,可以总结为两个切面――

一方面,它在每一个行业变化的节点都做出了正确的决定:比如跟随优衣库,分享了这个商业帝国的成长红利;比如在运动品牌沸腾的前夜,选择了这个长坡厚雪的赛道;比如在整条服装代工产业链上,占据了一个*有可能做出附加值的环节。

而剥离这层“选择大于努力”的戏谑,申洲国际成功的真正秘密,是它在代工领域的高价值环节十年如一日的探索与挖掘,这也是所有制造业公司“卡脖子”的秘密。

一件优衣库的羽绒服和波音747客机会有什么共同点?

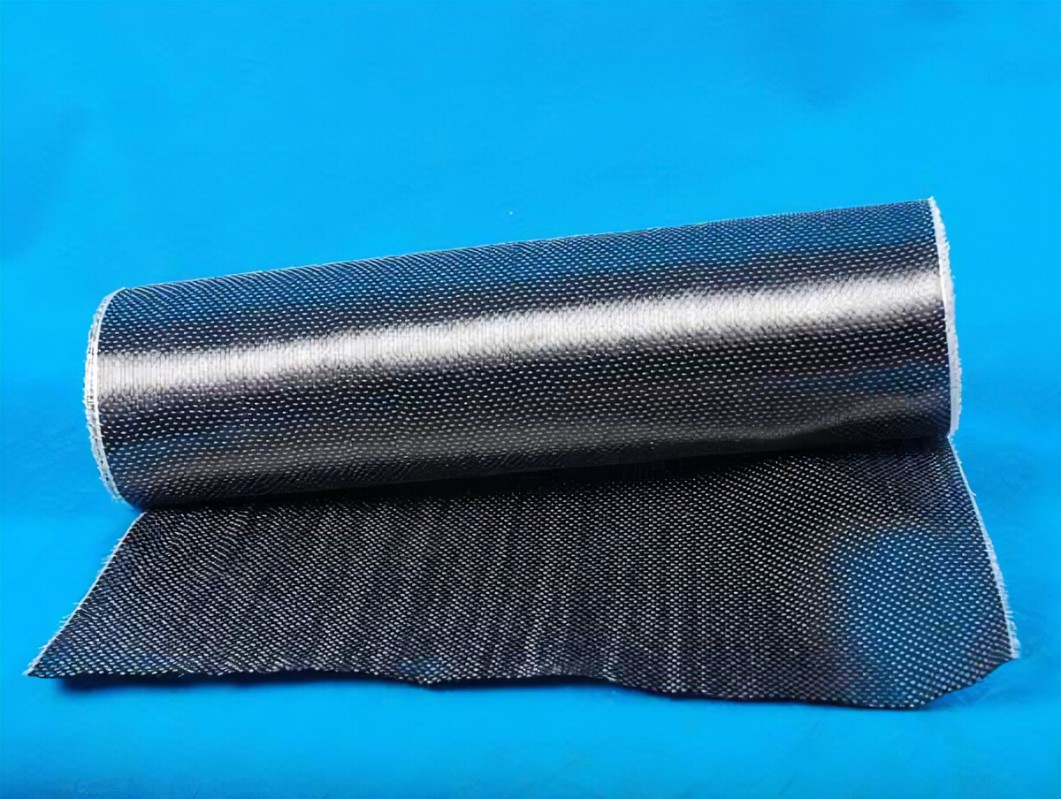

答案是羽绒服和客机的碳纤维复合材料都来自同一家供应商,一个名叫东丽株式会社(Toray Industries)的日本公司。除了服装和飞机,这个学名为Carbon Fiber Reinforced Polymer的材料还应用于F1赛车、高尔夫球具和笔记本电脑。ThinkPad经典单品X1 Carbon的名字就来源于此。

CFRP的特点是比强度高、同时更加轻便。它比铝轻30%,强度却是铝的5倍,化学组成非常稳定。在航空业,CFRP轻便坚固的双赢Buff是航空公司节约燃油降低成本的利器;而在服装行业,优衣库的发热内衣和轻型羽绒服便应用了这种材料。

而给优衣库羽绒服和波音747客机供应碳纤维的日本东丽,其碳纤维产能占据了全球CFRP市场的30%,中国大陆目前全部的产能加起来,还不及东丽一家企业的1/10,不仅关键材料依赖进口,关键技术也尚未掌握。

日本东丽只是日本材料与化工业的一个缩影,在过去30年,日本在三大自然科学领域共计收获了16个诺贝尔奖,其中有6个都属于是化学领域,这其实是日本在材料学上所向披靡的基础。

而在中国,从美国针对华为的制裁开始,一方面暴露了中国半导体上游孱弱事实,也给全国人民上了一节生动的产业升级必要性论证课程,以至于“产业升级”成为了近几年上至庙堂下至江湖都频繁讨论的热门词汇。但关于产业升级本身,舆论其实存在一定程度的误解。

每当提起产业升级,似乎与之挂钩的都是以芯片设计、半导体先进制程为代表的“高精尖”科技。但实际上,产业升级的内涵,远远不止光刻机和7nm的制程。

产业升级的真正含义,更多在于站稳产业链上的高附加值环节,继而带动整条产业链的创新方向。从这个角度看,无论是精细化工还是新材料、无论是生物医药还是工业设计软件,哪怕是在看起来处于产业链与鄙视链双重底端的服装代工领域,都有大量高附加值的战略高地。

中国制造可能已经摆脱了粗制滥造的标签,但它的自我革命也许才刚刚开始。我们需要一个举国之力堆出来的中芯国际,也需要100个从各个行业草根锤炼出来的申洲国际。